「いい酒は、朝から始まる」

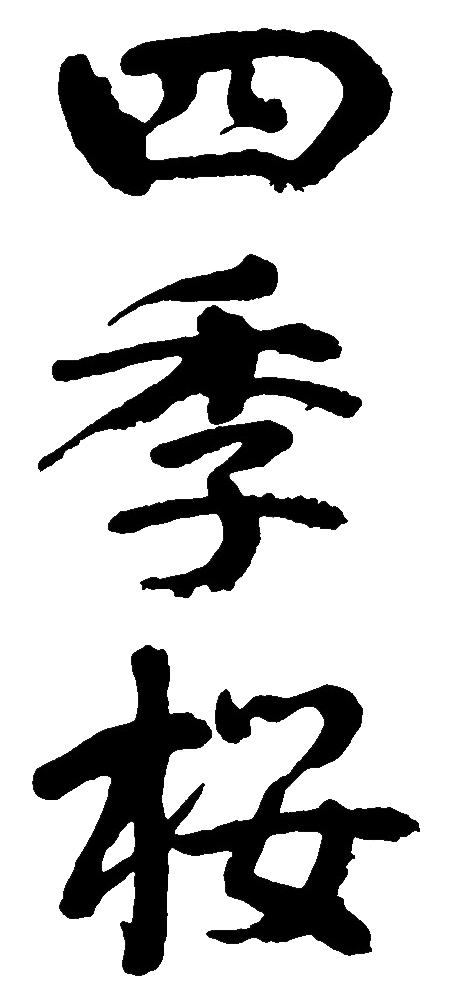

それは私たち四季桜の蔵人たちにとって、ごく当たり前の感覚です。

まだ夜が明けきらないうちから、酒造りの一日は始まります。

まずは米と向き合う

酒造りのスタートは、米と水。

「洗米(せんまい)」と呼ばれる工程では、1粒1粒を大切に扱いながら、米の表面を整えます。

このときの水温や吸水時間が、そのあとの味に大きく影響します。

時間との勝負でもある作業は、長年の勘と経験がものをいいます。

蔵の空気、米の質、その日の気温や湿度——

ほんのわずかな違いも見逃さずに、微調整を繰り返します。

「手間」は、惜しまずに

酒造りには、決して効率だけでは進められない工程が多くあります。

蒸米(じょうまい)、麹(こうじ)造り、仕込み、発酵……。

どの作業にも“手間ひま”が必要で、それを省くことはできません。

たとえば麹室(こうじむろ)では、適切な温度と湿度が求められ、

夜中に何度も様子を見に行くこともしばしば。

「手をかける」「見守る」ことも、酒を育てる仕事の一部なのです。

味は“蔵の空気”に宿る

四季桜の酒は、すっきりとしたやさしい味わいが特徴です。

それは、目指した味というより「蔵そのものの味」かもしれません。

宇都宮の風土、那須連山からの水、蔵の微生物、蔵人たちの気質……

すべてが合わさって、四季桜の味がつくられていきます。

機械や設備が整った今でも、人の目と手、感覚を信じているのは、

その“空気”のようなものを大切にしているからです。

続けること、守ること、進むこと

酒造りは、1年に1回の勝負。

一度の仕込みが終われば、また1年後までその酒は作れません。

だからこそ、蔵人たちは毎年が真剣勝負。

変わらない技と味を守る一方で、新しい挑戦も少しずつ取り入れています。

それが、四季を感じる酒「四季桜」であり続けるための姿勢です。

酒の背景にある“物語”を感じて

普段、何気なく飲んでいる1杯にも、たくさんの手間や想いが込められています。

そのことをほんの少し知るだけでも、日本酒の味は変わって感じられるかもしれません。

今夜の一杯は、そんな“背景”を思い浮かべながら、味わってみてください。

SNSでも、酒造りの裏側を発信中

四季桜のInstagramやXでは、蔵での日常や酒造りの様子などもご紹介しています。

ものづくりの世界に触れてみたい方は、ぜひ覗いてみてください。

Instagram:@shikisakura_onlinestore

X:@utsunomiyashuzo