日本酒づくりの中核を担う「杜氏(とうじ)」という存在。

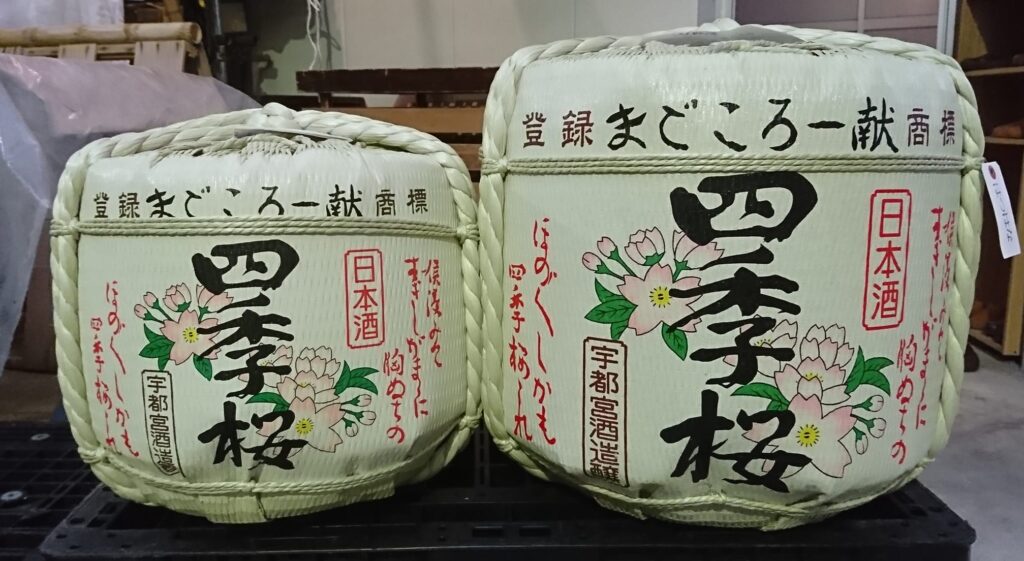

四季桜の味わいの奥には、職人としての“哲学”ともいえるこだわりが息づいています。

杜氏とは、蔵のすべてを統括し、酒づくりにおける最終責任を負う存在です。

職人であり、リーダーであり、自然と人間をつなぐ繊細な感覚の持ち主でもあります。

四季桜を支える杜氏の一日、そしてその奥にある“生き方”を、今回は少しだけご紹介します。

酒造りは「朝の静けさ」と共に始まる

四季桜の蔵では、まだ薄暗い早朝から一日がスタートします。

蔵の空気は静まり返り、どこか神聖な緊張感が漂います。

杜氏は、その日の工程を頭の中で組み立てながら、まず水と米に向き合います。

洗米、浸漬(しんせき)、蒸し。工程の一つひとつに、緻密な判断が求められます。

吸水時間がわずか数十秒違うだけで、米の仕上がりは大きく変わります。

「天気」「湿度」「米の質」…

すべての条件が日々変わる中で、同じ品質の酒を造ること。

それが、杜氏に課せられた最初の試練です。

感覚と経験がものを言う世界

日本酒造りは、数値だけでは語りきれない工程が多くあります。

とくに麹づくりや発酵の管理は、人の感覚と長年の経験が頼りです。

麹室(こうじむろ)では、杜氏が何度も室温や湿度を確認しながら、麹菌の生育を見守ります。

「今日の麹は、ちょっと元気がいいな」

「昨日より、少し温度が上がりやすい」

そんな微妙な変化を読み取ることが、品質の安定につながります。

そして、もろみ(発酵液)の状態を見極めながら進める仕込みは、

“手をかけすぎない”こともまた大切な仕事。

酒造りには、“見守る勇気”が必要なのです。

人を育てる、伝統をつなぐ

杜氏は、自分ひとりで酒を造っているわけではありません。

若い蔵人たちと共に、チームで仕事を進めていきます。

「職人は背中で語る」と言われるように、四季桜の杜氏も多くを語りません。

けれどその姿勢や判断の仕方から、後輩たちは多くを学び取ります。

時にやさしく、時に厳しく。

次の世代に技術と精神を伝えていくことも、杜氏の大切な役割です。

「四季」を映す酒をつくるということ

四季桜という名の通り、私たちが目指すのは、

春・夏・秋・冬、それぞれの季節に寄り添う酒。

そのためには、決まった型にとらわれず、

気候の移ろい、食の変化、人々の気分の揺らぎさえも感じ取りながら、味を調整する必要があります。

四季桜の酒はどこかやさしく、心地よく、食卓になじむ——

それは、杜氏が「人の暮らし」と向き合い続けているからこそ生まれる味です。

“守る”だけではない、前へ進む酒造り

伝統を守ることと、進化することは、相反するようでいて両立できます。

四季桜の杜氏は、古き良き製法を守りながらも、

設備の改良や試験的な酒造りにも意欲的です。

「飲み手が求める味」に近づける努力、

「もっと伝えたい魅力」を表現する工夫——

その一歩一歩が、未来の四季桜につながっていきます。

一本の酒の奥にある物語を味わう

酒を飲むとき、銘柄や味だけでなく、

「どんな人が、どんな場所で、どんな想いで造ったか」

を知ることで、その一杯の価値はぐっと深まります。

四季桜の酒の背景には、杜氏という職人の人生が静かに息づいています。

今夜、グラスを傾けるそのとき。

その味の奥にある“人”のぬくもりを、ほんの少し感じていただけたら嬉しいです。

SNSでは、蔵の今をお届けしています

日々の仕込みの様子、四季の風景、職人たちの表情——

四季桜の公式SNSでは、そんな“蔵の日常”も発信中です。

Instagram:@shikisakura_onlinestore

X:@utsunomiyashuzo